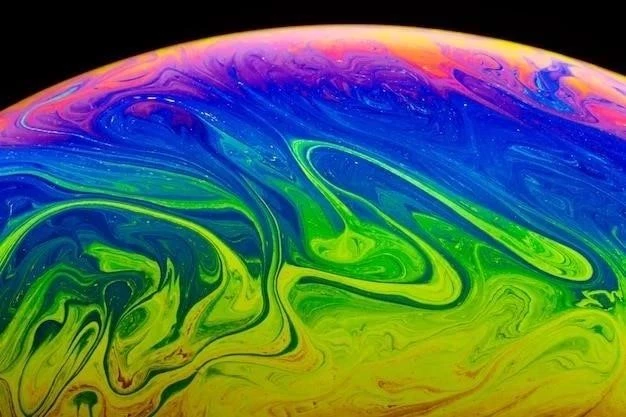

L’idrogeno, l’elemento più abbondante nell’universo, è spesso associato a un’immagine monocromatica⁚ un gas incolore e inodore. Tuttavia, la realtà è molto più ricca e affascinante. L’idrogeno, in diverse condizioni di temperatura, pressione e stato di aggregazione, può assumere una varietà di colori, che vanno dal verde al blu, dal grigio al marrone, dal turchese al viola. Questa diversità cromatica è un fenomeno affascinante che riflette la complessità della struttura atomica e molecolare dell’idrogeno.

Un viaggio nel mondo dei colori dell’idrogeno

Per comprendere la ragione di questi colori, dobbiamo addentrarci nel mondo della spettroscopia, una branca della fisica che studia l’interazione tra la materia e la luce. La luce visibile, che percepiamo come un arcobaleno di colori, è in realtà composta da onde elettromagnetiche con diverse lunghezze d’onda. Quando la luce interagisce con gli atomi e le molecole, può essere assorbita o emessa, a seconda dello stato energetico degli elettroni.

Gli atomi di idrogeno, nel loro stato fondamentale, hanno un solo elettrone che occupa l’orbitale 1s. Quando questo elettrone assorbe energia, ad esempio dalla luce, può salire a un livello energetico superiore. Questo passaggio è chiamato transizione elettronica. Quando l’elettrone torna al suo stato fondamentale, emette un fotone di luce con una lunghezza d’onda specifica, che corrisponde alla differenza di energia tra i due livelli energetici. Questo processo è alla base dell’emissione di luce da parte degli atomi di idrogeno.

La luce emessa da un atomo di idrogeno non è un’unica lunghezza d’onda, ma piuttosto uno spettro di righe discrete, chiamate serie spettrali. La serie di Lyman, la serie di Balmer e la serie di Paschen sono le più note. La serie di Balmer, ad esempio, corrisponde alle transizioni elettroniche che portano all’emissione di luce visibile. Le righe di questa serie corrispondono a colori specifici⁚ rosso, blu-verde, blu e viola.

Dall’atomo alla molecola⁚ il ruolo della pressione e della temperatura

La storia dei colori dell’idrogeno non si limita agli atomi isolati. Quando gli atomi di idrogeno si legano tra loro per formare molecole di idrogeno (H2), le cose si complicano. Le molecole di idrogeno possono assorbire e emettere luce a diverse lunghezze d’onda rispetto agli atomi di idrogeno, a causa delle vibrazioni e delle rotazioni delle molecole.

La pressione e la temperatura giocano un ruolo fondamentale nel determinare il colore dell’idrogeno. A basse pressioni e temperature, l’idrogeno è un gas incolore, perché le molecole sono troppo distanti tra loro per interagire in modo significativo con la luce. Quando la pressione aumenta, le molecole si avvicinano e le loro interazioni aumentano, influenzando l’assorbimento e l’emissione di luce.

A pressioni molto elevate, l’idrogeno può diventare un liquido o un solido. In questi stati, l’idrogeno può assumere diverse tonalità di blu, verde e grigio. La temperatura influisce anche sul colore dell’idrogeno. A temperature molto basse, l’idrogeno può diventare un solido trasparente, mentre a temperature più elevate può emettere luce di diverse tonalità, tra cui il rosso, il blu e il viola.

Il marrone, il turchese e il viola⁚ colori rari e affascinanti

Oltre ai colori più comuni, l’idrogeno può anche assumere tonalità più rare e affascinanti, come il marrone, il turchese e il viola. Questi colori sono spesso associati a condizioni estreme, come temperature molto basse o pressioni molto elevate.

Il marrone, ad esempio, è stato osservato in esperimenti di laboratorio in cui l’idrogeno è stato sottoposto a pressioni estreme. Il turchese, invece, è stato osservato in condizioni di temperatura molto bassa, quando l’idrogeno si trova in uno stato solido. Il viola, infine, è stato osservato in alcuni esperimenti di spettroscopia, in cui l’idrogeno è stato eccitato con luce ultravioletta;

La scoperta dei colori dell’idrogeno⁚ un viaggio scientifico

La scoperta dei colori dell’idrogeno è stata un viaggio scientifico lungo e affascinante. Nel XIX secolo, i primi studi sulla spettroscopia dell’idrogeno hanno rivelato la presenza di righe spettrali discrete, che hanno portato alla comprensione della struttura atomica dell’idrogeno. Nel XX secolo, l’avvento della meccanica quantistica ha permesso di spiegare in modo più preciso l’origine di queste righe spettrali e il ruolo dei diversi livelli energetici degli elettroni.

Negli ultimi decenni, l’avvento di nuove tecnologie, come la spettroscopia laser e la microscopia elettronica, ha permesso di studiare l’idrogeno in condizioni estreme, rivelando nuovi colori e nuove proprietà. La ricerca sui colori dell’idrogeno è ancora in corso, e nuove scoperte sono sempre possibili.

L’idrogeno⁚ un elemento chiave per il futuro

L’idrogeno è un elemento chiave per il futuro, sia in ambito energetico che in ambito scientifico. L’idrogeno è considerato un combustibile pulito e sostenibile, e potrebbe svolgere un ruolo importante nella transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio. Inoltre, l’idrogeno è un elemento fondamentale per la chimica, la fisica e l’astronomia.

La comprensione dei colori dell’idrogeno, quindi, non è solo un esercizio di curiosità scientifica, ma anche un passo importante per comprendere le proprietà di questo elemento e il suo potenziale per il futuro.

Conclusione

L’idrogeno, l’elemento più semplice dell’universo, è anche uno dei più affascinanti. I suoi colori, che vanno dal verde al blu, dal grigio al marrone, dal turchese al viola, sono un riflesso della complessità della sua struttura atomica e molecolare. La ricerca sui colori dell’idrogeno è un viaggio scientifico che continua, e nuove scoperte sono sempre possibili. L’idrogeno è un elemento chiave per il futuro, e la sua comprensione è fondamentale per affrontare le sfide del XXI secolo.

L’articolo si distingue per la sua capacità di rendere accessibile un tema complesso come la spettroscopia. La descrizione delle transizioni elettroniche e delle serie spettrali è esemplare, permettendo al lettore di comprendere il meccanismo alla base dell’emissione di luce da parte dell’idrogeno. La chiarezza del linguaggio e la ricchezza di informazioni rendono la lettura piacevole e istruttiva.

L’articolo presenta un’introduzione coinvolgente al mondo affascinante dei colori dell’idrogeno. La spiegazione della spettroscopia e delle transizioni elettroniche è chiara e concisa, rendendo comprensibile anche a un pubblico non specialistico il legame tra la struttura atomica e l’emissione di luce. La menzione delle serie spettrali, come la serie di Balmer, arricchisce ulteriormente l’analisi, offrendo un’ulteriore dimensione al fenomeno.